他是学子求索路上的引路人

也是勇于创新的课程设计者

他面向基础问题

以经典文本为指引

用数十年如一日的教学

让哲学思维真正活了起来

他坚信任何时代

都应保留一种“不取巧”的学术精神

他是2024年北京大学“教学成就奖”获得者

哲学系教授韩水法

今年是韩水法初入北大的第四十七个年头。1978年,韩水法考入北大哲学系,1988年,他回到北大任教。时光悄然流淌,从学生到教师,从听课到讲课,走过半生;从备课、写讲义、预阅学生的课堂报告,到每次准时出现在课堂,他不疾不徐地带学生研读和讨论康德、罗尔斯,还有人工智能的哲学意义。

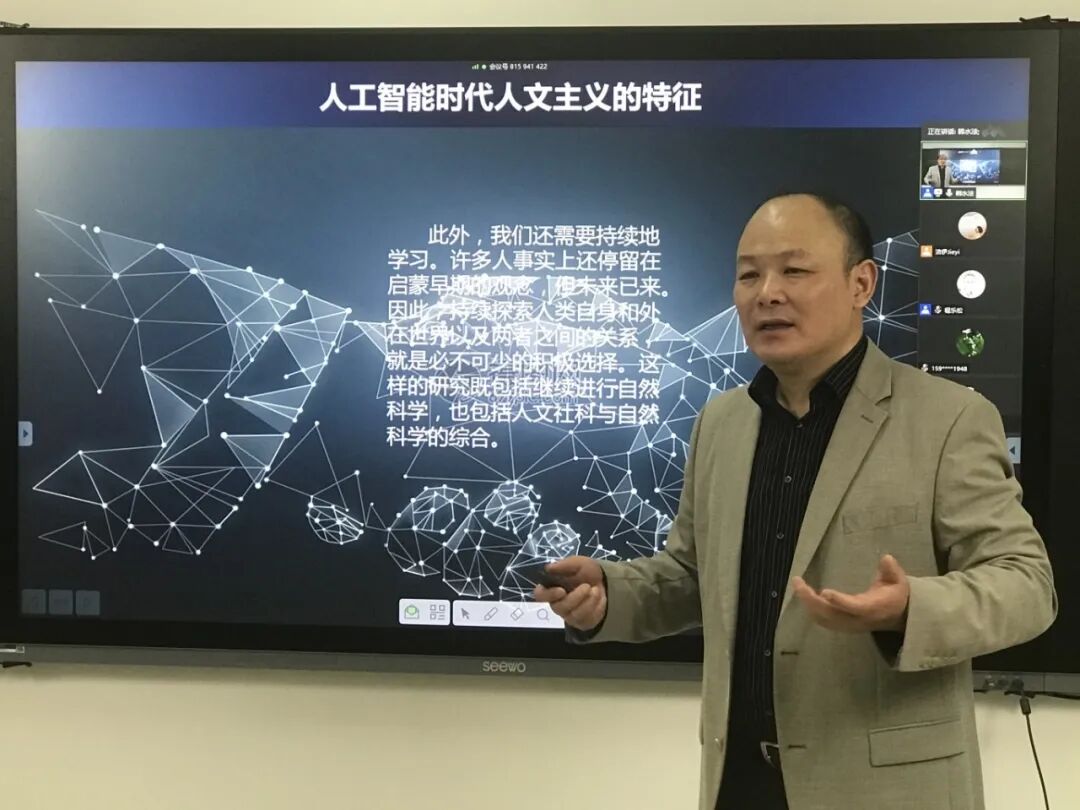

在韩水法开设的许多课程中,康德哲学系列至今已连续讲授三十余年,是北大哲学系最具研讨风格的课程之一;而“人工智能时代的人文主义”课程,则是不少跨专业学生走入人工智能哲学的起点。面对变化的技术图景和多元的教学生态,他坚持以经典文本为重点,以基础问题为导向,更新教学方法、构建研讨式课堂,用刨根究底的追问和严格的逻辑论证进行扎实的哲学训练,以回应这个快速变化的世界。

四十七年间,校园风物与时代变迁同频共振,韩水法始终站在讲台上,站在那些关于“人是什么”“自由如何可能”的追问中。

01

保留一种“不取巧”的训练方式

1978年,韩水法考入北大,正是恢复高考的第一届。彼时,教育领域正在逐步回暖,但北大的课程体制和教学方式大多还保留着过去的模式——课程分类体系尚未建立,所有课都是必修课。“那时候,哲学教学仍受苏联的影响,而苏联的哲学教育又是受到德国影响的教条化的产物;但其中有一项优点,即哲学系学生一进来就修学数理化生的课程。”韩水法回忆道。

在众多课程中,时任北大哲学系教授黄耀枢的“自然科学哲学问题”课程格外引人注目。课程将当时最前沿的自然科学进展与哲学思考相结合,探讨物理学、数学等学科的哲学意义。时任北大生物系主任张宗炳教授讲授的“生物学前沿”课程,至今仍让韩水法印象深刻。这种跨学科的视野让他意识到,真正的哲学思考必须建立在扎实的知识基础之上,不能是“凌虚而谈”的空中楼阁。

从北大毕业四年后的1988年,韩水法重返北大任教。他意识到,北大教学亟需实事求是地推行创新与改革。他开始思考:现代大学里,什么才是哲学教学该有的样子?

20世纪90年代,韩水法先后到德国蒂宾根大学、加拿大约克大学等学校做访问学者,2000至2001年在德国蒂宾根大学汉学系任客座教授。德国大学“学术研究与教学相结合”和“教学和学习自由”的理念,让他理解了现代大学教育的精神和核心,成为他日后持续探索教学改革乃至大学理念的源头。

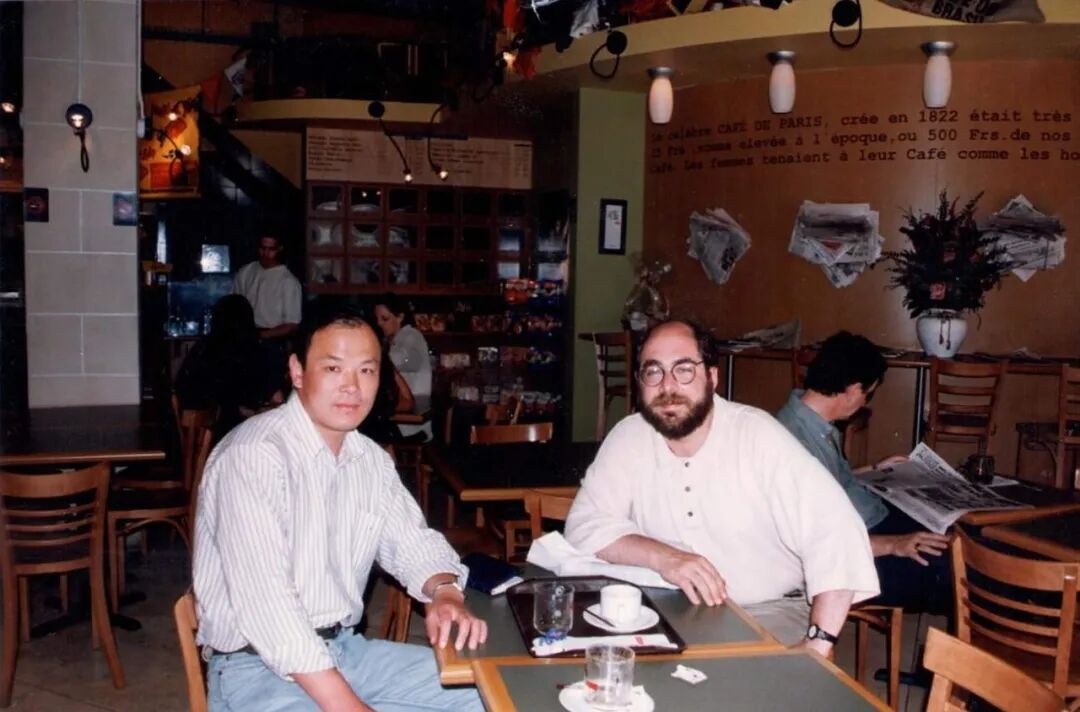

1997年,韩水法与加拿大学者讨论罗尔斯政治自由主义

韩水法一直处在推动教学改革的第一线。如今,北大哲学系课程体系几经迭代,焕然一新:向着多元化和模块化的课程体系发展,学生选择课程的自由度大大提高。

在《大学与学术》一书中,韩水法指出,研究型大学应该以学术研究为核心,将教学建立在研究的基础之上。他与学生交谈中发现,学生学术著作的阅读量普遍偏低,他决心通过课程来改善这种状况。即时是在知识获取日益便捷的时代,学生通过阅读经典著作来掌握自己获得知识的能力,仍是不可或缺的。“扎实的学术基础离不开大量经典著作的阅读。真正的哲学课堂,必须是一个综合了前沿的或基础的问题探讨、经典著作阅读以及讨论和批判的场所。”韩水法相信,在任何时代,研究型大学的学生都必须通过研究性学习,掌握“硬”知识。作为教师,则要避免“取巧”的教学方式,消除“注水”课,要帮助学生建立研究性学习与自我反省批判的训练方式,让他们形成自己的观点、构建自己的世界观。

02

让哲学思考真正活起来

走进“康德《纯粹理性批判》研究”的课堂,同学们首先得到的是一份课程大纲和参考书目。“哥白尼革命的精神是什么?”“如何理解先验演绎的任务?先验演绎为什么是必要的?”“如何理解一切连结都是知性的活动?”以这样的问题为纲,韩水法先做引导性的讲解,之后学生依次报告。这些报告不是简单的复述,而是要对文本提出自己的解读和问题。韩水法总是安静地听着,只在关键时刻介入,用苏格拉底式的提问将讨论推向更深层次。

在大多数高校仍以“讲授+笔记+考试”为教学基本模板的年代,作为第一个在北大开设Seminar(研讨课)的教师之一,韩水法在哲学系试验性地开设了这类“研读一部书”的课程。这也是他坚持三十余年的教学方式——不是单向的知识传授,而是通过提问、精读、报告、讨论、点评的完整环节,让哲学思考真正活起来。

“问题导向很重要。”一个中肯且适合回答的问题,如同开辟鸿蒙、切入思想的剑,引导学生超越书本而深入哲学深处。韩水法的课既是一场严谨的文本解读,又是一次思想竞技。课程应是学生养成阅读、研究、质疑和讨论的习惯的体系,学生应自主地进入康德研究的堂奥;课堂则是学生公开表达自己的观点与追问的自由空间,是师生同场竞技的学术场。这样的课堂,在上世纪八、九十年代之交的中国高校是开创性的尝试。

Seminar课程也是韩水法“研究与教学并进”理念的实践。他将自己最新的研究成果融进课程大纲,与同学分享最新的见解和发现。这样的做法也让学生领受哲学研究的真实样态:“过去的结论可能已被新的研究推翻。”

从最初的Seminar实践,到康德三大批判的研究课程,再到罗尔斯理论的研究课程,韩水法一直以这样的形式进行。在今天的哲学系,这样的授课形式已蔚然成风。

2013年5月31日,韩水法在北大 “汉语学术前景”讲座上

03

一直站在时代前沿

出生于五十年代的韩水法,见证了中国社会的巨大变迁,就如同时代的许多学者一样,他对政治体制、社会秩序、公正和法治等十分关切。社会转型前后的巨大反差,成为他关注政治哲学的重要原因。

上个世纪末,罗尔斯《政治自由主义》出版后不久,韩水法开设了“《政治自由主义》研究”的研讨课程。他提出了“社会正义是如何可能的”问题,并以此为题目编辑了第一本汇集本土学者的政治哲学论文文集。

除了罗尔斯研究,他还是第一个在北大开设“政治哲学导论”课程的教师。在当时,政治哲学是一个相当陌生的领域,应当如何讲授这门课程?

韩水法把课程重点放在掌握和研究基础理论及基本原理上。“政治哲学是对社会现实问题进行思考和研究其基本原理的学科,本身具有极强的现实性。因而这门课程是极具实践性的思想实验和理论探究。”经过多年努力,韩水法开设了系统的政治哲学课程,主题涵盖经典著作研究、西方自由主义史、民主理论等。

政治哲学也是一项基于深厚知识的基础研究,韩水法要求其指导的政治哲学方向的学生必须选修中国历史、西方历史、法学原理、国家与政治学理论和微观经济学等课程,以及一些必要的自然科学课程。“通过课程铺垫和研究训练,可以避免学界常见的那种将论断建立在错误的知识之上的现象。”韩水法说,“以此可以力戒使政治哲学沦为抽象的、思辨的而不顾及现实的倾向。”如今,政治哲学已成为哲学学科的第九个二级学科,当时韩水法课上的不少学生,如今已经成为国内政治哲学领域相当活跃的学者。

在北大的学习和读书时光是韩水法人生转折的重要时期。知青时期一页页“啃完”《中国通史》《中国文学史》《文学理论》等书籍的经历,让他打下中文与历史的基础。上世纪七、八十年代之交,韩水法有三分之一的课程是在外系旁听的,“中文系和历史系的课听得最多”。在老二教的阶梯教室里,韩水法听了何九盈先生的古代汉语课;在秋日静谧的五院还听过周祖谟先生的音韵课;也曾听袁行霈先生的唐宋词鉴赏课,为其俊逸的板书激赏不已,也在朱龙华先生的课堂上走进中世纪和欧洲文艺复兴。后来在汉语哲学研究中,韩水法很庆幸学生时代只上“硬课”的习惯,这为他的研究打下了良好的古典汉语功底。

“‘汉语哲学’并不是一个现成的概念,而是现代以汉语为载具的哲学活动的自觉的结果。”面对西方哲学汉译中出现的无数问题,在本世纪初,韩水法开始思考哲学的语言存在和局限,提出了汉语哲学的概念。在撰写一系列研究论文之后,他建立了汉语哲学的课程,引导学生进入从语言和意识底层来反思哲学思维和理论的学术领域。如今,汉语哲学已经成为哲学界最生气勃勃的方向之一。

在人类科学技术和知识快速增长突破的时代,韩水法没有停下推动哲学教学创新的脚步。“我不太喜欢讲一些已讲过的东西”,无论是学术研究还是教书育人,韩水法一直站在时代前沿。2016年,随着AlphaGo战胜顶尖围棋高手和自然语言处理的大突破,人工智能一时在北美、欧洲和中国形成了巨大的冲击,因为它挑战了人类的至尊地位。韩水法敏锐地意识到人工智能的革命性意义,以及人类维护中心地位的必要性。在2018年,他开设了“人工智能时代的人文主义”课程,研究和讨论人类与人工智能之间的关系。

2020年,韩水法在北大外哲所的“哲学与现代世界”讲座上

课程颇受欢迎,不少校内外师生慕名而来,常常挤满教室。来自不同国家、不同专业的学生和老师,围绕东西方传统人文主义、人类心智与能力、人的性质与进化的未来等主题,进行开创性的讨论和研究,其宗旨之一就在于论证人类中心主义。一位来自哥本哈根大学的交换生,他的课程报告经修改后获得奖项,特地向韩水法报喜。韩水法感慨道:“课程是短暂的,但勇于直面具有挑战性的前沿、基础问题,以及经过课程训练而形成的研究习惯,却可以终生受用。”

04

这个时代的哲学探索者

在北大任教的数十年中,韩水法开设了近二十门新课,指导过60余名硕士博士研究生。与学生相处,韩水法丝毫没有师长的“架子”,他很认同教学相长的观点,认为研讨类型的课程实际上也是对教师的一种磨练。他乐于接受学生的不同观点,引导他们提出自己的独到的见解,但并不是简单地赞同,而是提出自己的评论和质疑。“教师与学生虽然在大学体系中是不同的角色,但他们都有一个共同身份——学术研究者。因此一旦进入学术研究领域,教师与学生就处在平等的地位。”

“哲学研究者需要具备几个关键素质。”韩水法说道,“广博的知识,尤其是必要的自然道学知识,严谨的逻辑,批判的精神,以及直面现实问题的态度和决心。”他特别强调要做“最难的和最基础”的研究,正如他选择的康德哲学、韦伯研究和汉语哲学。

回望他的教学与研究历程,韩水法围绕人的性质和在宇宙中的位置追问了多个基础问题。从康德哲学的认知结构和人的本质,政治哲学中人的秩序,汉语哲学的语言存在和特征,到人工智能时代人的中心地位,看似跨度巨大,但实际上,它们都是相通的,均指向同一个核心问题——人是什么?

韩水法培养的学生散布在不同的哲学领域,他们中的不少人成为了学术界的中流砥柱和引领学科发展的中坚力量。弟子们继承了老师严谨的治学态度、深厚的文本阐释功力,尤其是努力践行“回应时代挑战,直面基础问题”的学术准则,坚守学术,关切人类。这种代代相传的学术谱系,恰似未名湖畔生生不息的银杏,在守护哲学传统的同时,不断萌发新芽,彰显着思想传承的永恒生命力。

2007年,韩水法参加北大历史系博士论文答辩

春去秋来,教室里光线柔和,摊开的原典,闪烁着报告的电脑屏幕,在长桌上排开。韩水法坐在教室前排的位置上,时而与学生侃侃而谈,时而专注地听取学生的发言,一大杯咖啡散发着醇厚的香气,在教室里氤氲开来。他不时在电脑上写下一行行笔记。

真理的光芒落在他额角几缕白发上,落在康德的书页上,也落在这位孜孜不倦地教书、思考、追问的人身上。

来源 | 北京大学融媒体中心、北京大学哲学系(宗教学系)、北京大学教务长办公室

采写 | 王馨瑶、陈欣然、黄昭华

图片 | 受访者提供

排版 | 黄彦钧

责编 | 陈蕾

<<左右滑动查看栏目>>

股票配资博客提示:文章来自网络,不代表本站观点。